Corynebacterium glutamicum ist „Mikrobe des Jahres 2025“, gewählt aufgrund ihrer hohen industriellen Bedeutung. Zu Recht, sagen Forschende eines von der Universität Stuttgart koordinierten DFG-Schwerpunktprogramms: Im Rahmen von „InterZell“ wird bereits seit 2019 an der Mikrobe geforscht.

Corynebacterium glutamicum, das Bakterium, das die Vereinigung für Allgemeine und Angewandte Mikrobiologie zur Mikrobe des Jahres 2025 gekürt hat, ist für die Lebensmittel-, Futtermittel- und Pharmaindustrie von hoher Bedeutung. C. glutamicum ist bekannt als natürlicher Produzent von Glutamat – dem Würzmittel, das bei Lebensmitteln den herzhaften Geschmack „umami“ auf der Zunge auslöst. Mithilfe von Zucker produziert C. glutamicum viele weitere wichtige Aminosäuren und Wirkstoffe. Darunter zum Beispiel L-Lysin - eine essentielle Aminosäure, die für den menschlichen Körper und viele Tiere unverzichtbar ist.

Biotechnologische Verfahren, die auf Basis von Mikroorganismen arbeiten, stehen im Fokus eines Projekts des von der Universität Stuttgart koordinierten DFG-Schwerpunktprogramms „InterZell“: An der „Mikrobe des Jahres“ forschen im „InterZell“-Projekt SIMBAL, Prof. Alexander Grünberger (Karlsruher Institut für Technologie), Dr. Dietrich Kohlheyer, (Forschungszentrum Jülich) und Prof. Andreas Schmid (Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung Leipzig).

Komplementäre Co-Kultursysteme nutzen

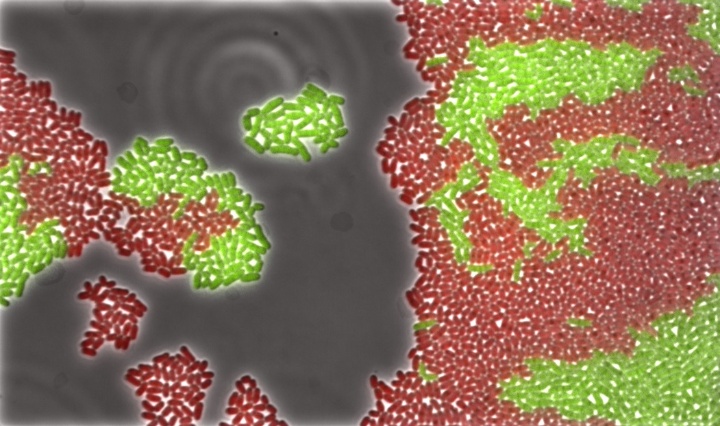

Das Team untersucht am Beispiel von C. glutamicum, wie sich verschiedene Mikroorganismen in einer kontrollierten Umgebung gegenseitig auf Einzelzell-Ebene beeinflussen. „Als komplementäre Co-Kultursysteme setzen wir zwei Stämme von Corynebacterium glutamicum ein. Jeder der Stämme ist für eine essentielle Aminosäure auxotroph, das bedeutet, dass er diese nicht bilden kann. In der Co-Kultur versorgt jedoch ein Partner den jeweils anderen mit dieser benötigten Aminosäure. Nur dadurch können beide wachsen“, sagt Prof. Alexander Grünberger vom KIT. „Ziel ist es, solche mikrobiellen „Partnerschaften“ zu steuern und zu nutzen, um neue Kenntnisse über den biotechnologischen Produktionsprozess auf Zellebene zu erhalten“, so Prof. Andreas Schmid. „Unsere Experimente liefern dafür wichtige Werkzeuge und Erkenntnisse. Sie ermöglichen die Entwicklung neuartiger, einzelliger Biokatalysatoren für die Stamm- und Prozessentwicklung für Bioprozesse mit Rein- und Mischkulturen.“

Auf der Grundlage ihrer Experimente entwickeln die Forschenden zudem ein Modell, um physikalische und biochemische Parameter beim industriellen Scale-up zu optimieren. „Wachsende Datenmengen stellen uns auch in der Biotechnologie vor Herausforderungen. Mit Modellen zur vollautomatischen Bildanalyse von mikrobiellen Zeitrafferaufnahmen können Einzelzellen besser charakterisiert werden. Damit erhalten wir Benchmarks für die Untersuchung biologischer Phänomene“, so Dr. Dietrich Kohlheyer.

„InterZell“: Nachhaltige Forschung zu biotechnologischen Verfahren

SIMBAL ist eines von zehn Projekten des von der Universität Stuttgart koordinierten DFG-Schwerpunktprogramms „InterZell“. Im Rahmen von „InterZell“ forschen 50 Wissenschaftler*innen verschiedener Einrichtungen zu aktuellen Fragen der Bioverfahrenstechnik. Dabei haben sie nicht nur C. glutamicum, sondern auch andere Mikroorganismen im Blick, die eine wichtige Rolle für die industrielle Biotechnologie spielen. Die Forschenden verbinden Mikrobiologie, Molekularbiologie, Zellkultivierung und Zellbiologie mit ingenieurwissenschaftlichen Prinzipien wie Systemmodellierung, Prozessentwicklung und Simulation.

„Viele Wirkstoffe lassen sich heute gut biotechnologisch, also mit Hilfe von Mikroorganismen, wie zum Beispiel Bakterien, produzieren“, sagt „InterZell“-Koordinator Prof. Ralf Takors vom Institut für Bioverfahrenstechnik der Universität Stuttgart. „Das Scale-up für die Herstellung in großen Mengen ist jedoch immer noch eine Herausforderung. Hier setzt „InterZell“ an. Wir erforschen neue biotechnologische Produktionsverfahren im Labor – also im kleinen Maßstab und mit geringem Materialeinsatz. Basierend auf den Erkenntnissen, die wir dabei gewinnen, entwickeln wir Modelle und Aussagen zur Hochskalierung in der industriellen Produktion. Dieser Forschungsansatz ist effizient und spart Ressourcen.“

Die Bakterie des Jahres 2025: Corynebacterium glutamicum

Jedes Jahr kürt die Vereinigung für Allgemeine und Angewandte Mikrobiologie (VAAM) eine „Mikrobe des Jahres“. Mit der Initiative weist die VAAM auf die bedeutsame Rolle der Mikroorganismen für Ökologie, Gesundheit, Ernährung und Wirtschaft hin. Mit C. glutamicum hat die VAAM 2025 eine Mikrobe von hoher industrieller Bedeutung gekürt. C.glutamicum spielt eine Schlüsselrolle in der industriellen Biotechnologie. Die Mikrobe des Jahres 2025 produziert Aminosäuren und Proteine für die Lebensmittel-, Futter- und Pharmaindustrie.

Nicht nur im DFG-Schwerpunktprogramm „InterZell“ wird an C. glutamicum geforscht: Am Institut für Bioverfahrenstechnik der Universität Stuttgart beschäftigen sich auch Prof. Ralf Takors und sein Team seit 2009 mit C. glutamicum. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der industriellen Biotechnik, um bisher ungenutzte Rohstoffe der ersten Generation (raffinierte Zucker) der zweiten Generation (Zucker aus Reststoffen wie Lignocellulose) oder der dritten Generation (CO2 und Abgase) nachhaltig für die Herstellung von Biofuels und Produkten zu nutzen.

Publikation: Food for Thoughts for Prospective Biomanufacturing

Das DFG Schwerpunktprogramm „InterZell“

„InterZell“ ist ein Netzwerk aus zehn Forschungsprojekten. Beteiligt sind insgesamt 50 Wissenschaftler*innen von elf Universitäten und Forschungseinrichtungen. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) finanziert das Schwerpunktprogramm für insgesamt sechs Jahre.

Projekt-Website

Instagram-Kanal

Podcast „Lab Whispers about Bioengineering“

Fachlicher Kontakt:

Prof. Dr.-Ing. Ralf Takors, Dr. Martina Rehnert

Koordination des DFG Schwerpunktprogramm „InterZell”, Universität Stuttgart, Institut für Bioverfahrenstechnik, Tel.: +49 711 685 69925, E-Mail

Kontakt

Lena Jauernig

Redakteurin Wissenschaftskommunikation / Wissenschaftlicher Nachwuchs